Pace e prosperità in un mondo frammentato

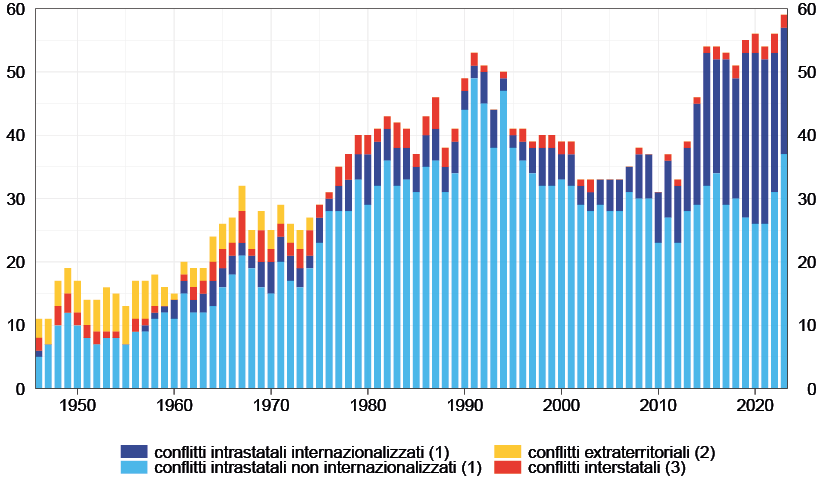

Il mondo si trova oggi di fronte a un aumento delle tensioni geopolitiche e dei conflitti che non può non allarmarci. Il numero delle guerre, diminuito dopo la caduta del Muro di Berlino, è tornato a crescere negli ultimi quindici anni, raggiungendo nel 2023 il valore massimo dal secondo conflitto mondiale (fig. 1).

Figura 1

Numero di conflitti nel mondo che coinvolgono almeno uno Stato

(numero di conflitti in corso)

Fonte: Uppsala Conflict Data Program (UCDP) e Peace Research Institute Oslo (PRIO), 2024.

(1) Conflitto intrastatale: conflitto tra uno Stato e un gruppo armato non statale all'interno del territorio dello Stato in questione, che provochi almeno 25 vittime in un anno. Se è coinvolto uno Stato estero si parla di conflitto "internazionalizzato", in caso contrario di conflitto "non internazionalizzato". - (2) Conflitto extraterritoriale: conflitto tra uno Stato e un gruppo armato non statale al di fuori del territorio dello Stato in questione, che provochi almeno 25 vittime in un anno. - (3) Conflitto interstatale: conflitto tra Stati che provochi almeno 25 vittime in un anno.

In molte regioni del mondo la guerra - spesso fratricida - è una realtà quotidiana1. Le cronache ci mostrano ogni giorno immagini drammatiche, che risvegliano angosce legate alle tragiche esperienze delle due guerre mondiali. Nell'Europa occidentale, dopo lungo tempo siamo tornati a porci la questione di un cospicuo aumento della spesa per la difesa.

Ma non sono solo i conflitti a destare preoccupazione. La negazione dei bisogni primari che ancora affligge vasti strati della popolazione mondiale è anch'essa una forma di violenza.

Dopo anni di rafforzamento della cooperazione internazionale e dell'integrazione economica, la storia sembra ora fare un passo indietro.

È un mondo assai diverso dai tempi in cui ho iniziato il mio lavoro di banchiere centrale. Per molti aspetti è un mondo più incerto e meno fiducioso nel futuro, per quanto anche allora non mancassero stridenti contraddizioni e drammatiche tensioni2.

Anche per questo ho accolto con convinzione l'invito che mi è stato rivolto dal Centro San Domenico e dalla Fondazione Centesimus Annus a riflettere - da economista, con la necessaria umiltà - sul tema centrale del legame tra pace e prosperità.

È per me un'occasione di confronto importante, ricordando l'attività di studio e divulgazione che il Centro San Domenico porta avanti da oltre cinquant'anni. Quest'attività, così come quella della Fondazione Centesimus Annus, e prima di tutto quella della Conferenza episcopale italiana, sono parte dell'imponente opera che la Chiesa cattolica svolge da tempo nell'affrontare le problematiche sociali ed economiche, con un'attenzione particolare alle disuguaglianze e ai conflitti3.

1. La guerra non può generare prosperità

Senza pace, l'umanità non può prosperare; né può farlo l'economia.

Nei paesi coinvolti in un conflitto, la guerra danneggia gravemente i fattori essenziali per la crescita4. Le ostilità distruggono il capitale produttivo - infrastrutture, macchinari e materie prime. Causano vittime soprattutto tra le nuove generazioni e piegano alle esigenze belliche le opportunità di apprendimento e la formazione di una forza lavoro qualificata. Ciò riduce la disponibilità e la qualità del "capitale umano". Inoltre, le guerre spesso erodono il capitale civico5, indebolendo la coesione sociale e la fiducia nelle istituzioni.

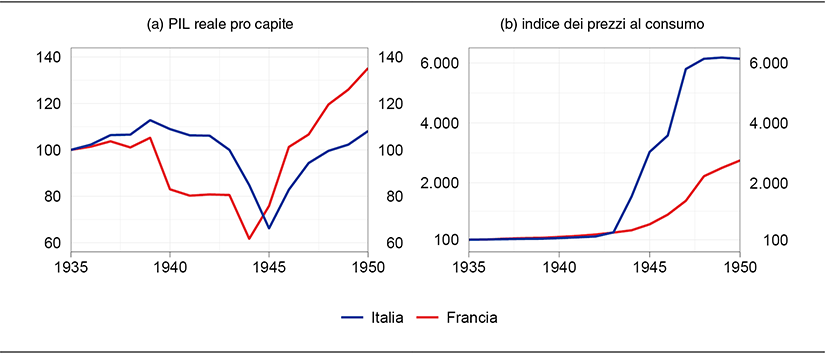

Lo sforzo bellico sostiene la domanda aggregata e può stimolare l'innovazione, ma distorcendone gravemente le finalità. I benefici economici sono però transitori e non eliminano la necessità di riconvertire l'economia una volta concluso il conflitto, anche nei paesi coinvolti che non abbiano subito danni diretti sul proprio territorio. L'alta inflazione e il crollo del PIL che spesso caratterizzano le fasi belliche sono i segni dei danni che i conflitti provocano al tessuto economico (fig. 2).

Figura 2

Andamento del reddito reale e dell'inflazione prima e dopo la Seconda guerra mondiale

(indici: 1935=100)

Fonte: Ò. Jordà, M. Schularick e A.M. Taylor, Macrofinancial history and the new business cycle facts, in (a cura di) M. Eichenbaum e J.A. Parker, NBER Macroeconomics Annual 2016, vol. 31, 2017, pp. 213-263.

La produzione di equipaggiamenti bellici non contribuisce ad aumentare il potenziale di crescita di un paese6. Lo sviluppo deriva dagli investimenti produttivi, non dalle armi. Non a caso, negli anni trenta, John Maynard Keynes proponeva di incrementare massicciamente la spesa pubblica per investimenti come soluzione alla depressione economica negli Stati Uniti, suggerendo al presidente Roosevelt di concentrarsi su "l'ammodernamento delle ferrovie" 7.

D'altra parte, è sbagliato attribuire alla spesa militare il merito del progresso tecnologico. È la ricerca scientifica a stimolare l'innovazione. L'investimento militare può generare innovazione se impiegato nella ricerca8. Ma non è necessario ricorrere alla guerra per questo scopo: le tecnologie sviluppate per scopi militari diventano progresso solo quando trovano poi impieghi civili.

La guerra rappresenta dunque una forma di "sviluppo al contrario"9 e non può generare prosperità.

2. Crescita e integrazione economica come strumenti di pace

La crescita economica, la prosperità e la pace sono invece strettamente connesse10.

Per comprendere questo legame, occorre ricordare che nelle economie moderne lo sviluppo si fonda sull'integrazione e sul commercio internazionale11. La libera circolazione di merci, capitali, persone e idee facilita il trasferimento di conoscenze e tecnologie, contribuendo a unire i popoli.

L'idea che l'apertura commerciale e una profonda integrazione produttiva possano garantire una pace duratura ha ispirato l'assetto economico globale che si è formato dopo la Seconda guerra mondiale.

Il legame tra integrazione economica e pace è esplicitamente sancito nella Carta dell'Avana, che nel 1948 mirava a creare un organismo per il commercio internazionale con l'obiettivo di promuovere stabilità e benessere. Sebbene la Carta non sia mai entrata in vigore, da quei negoziati nacque l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), che nel 1995 venne sostituito dall'Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization, WTO).

Ancor prima, nel 1944, la Conferenza di Bretton Woods diede avvio a un sistema multilaterale per promuovere la cooperazione e il commercio globali. Successivamente nacquero istituzioni come la Banca Mondiale e il Fondo monetario internazionale (1945), l'OCSE (1961), il G20 (1999) e il Consiglio per la stabilità finanziaria (2009).

Anche il progetto europeo nacque con l'intento di prevenire nuovi conflitti tra gli Stati del continente, dopo le devastazioni della Prima e della Seconda guerra mondiale. Come disse Robert Schuman, l'integrazione economica europea mirava a rendere la guerra «non solo impensabile, ma materialmente impossibile»12.

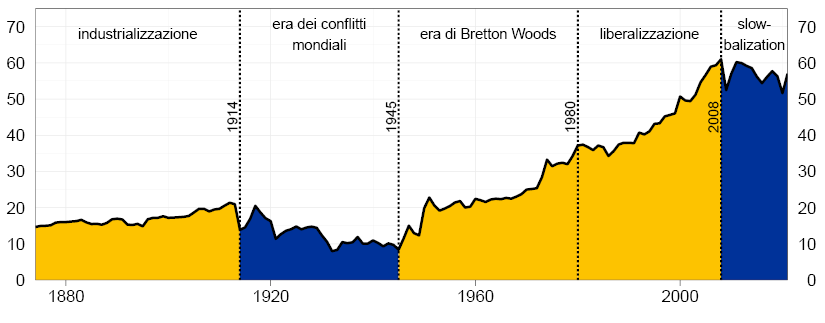

Le iniziative intraprese alimentarono la fase di globalizzazione che ha preso piede dalla metà del secolo scorso. Il rapporto tra scambi internazionali e PIL passò dal 20 per cento nel 1950 al 34 nel 1975 (fig. 3), per poi crescere ulteriormente nei decenni successivi, soprattutto grazie alla fine della Guerra fredda e all'ingresso di nuovi paesi nell'economia globale, in particolare della Cina. Nel 2019 il rapporto ha raggiunto il 60 per cento.

Figura 3

Sviluppi del commercio mondiale tra il 1874 e il 2021

(somma di esportazioni e importazioni in percentuale del PIL)

Fonte: elaborazioni su M. Klasing e P. Milionis, Quantifying the evolution of world trade, 1870-1949, "Journal of International Economics", 92, 1, 2014,pp. 185-197.

Nel contempo, la struttura produttiva mondiale è diventata sempre più complessa e interconnessa, per effetto della creazione di filiere produttive globali e dell'aumento degli accordi commerciali, passati da 50 nel 1990 a 300 nel 202113.

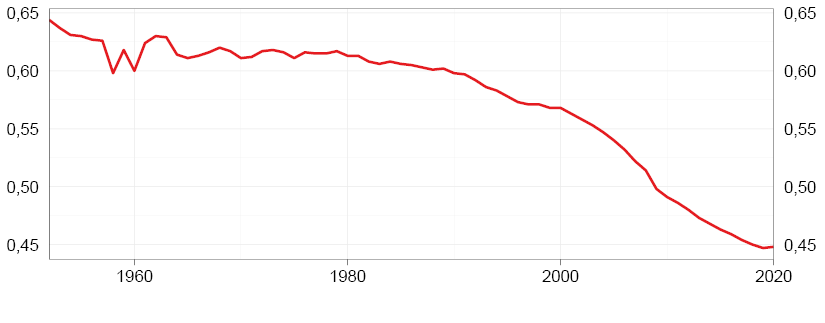

Questo sistema di scambi aperto e multilaterale ha favorito lo sviluppo. La libertà di scambiare beni e servizi, investire oltre confine e condividere idee e conoscenze ha contribuito al benessere di gran parte della popolazione mondiale, aumentando le opportunità di lavoro - soprattutto per le donne - e riducendo le disuguaglianze tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo (fig. 4).

Figura 4

Disuguaglianza tra paesi: 1950-2020

(indice)

Fonte: B. Milanovic, Global income inequality by the numbers: in history and now. An Overview, World Bank, Policy Research Working Paper, 6259, 2012.

(1) La disuguaglianza tra paesi è calcolata ipotizzando che tutti i cittadini di uno stesso paese abbiano il medesimo reddito (between countries inequality).

Grazie all'accesso ai mercati internazionali, molte economie emergenti sono riuscite a crescere14. Centinaia di milioni di persone sono uscite dalla povertà estrema: si stima che senza i progressi degli ultimi trentacinque anni, oggi vi sarebbero 2,4 miliardi di persone in più in condizioni di indigenza15.

Man mano che si rafforzava il ruolo della cooperazione internazionale, si riduceva la conflittualità tra gli Stati.

Questi progressi hanno indotto Steven Pinker a considerare la globalizzazione una delle ragioni della "lunga pace" del secondo dopoguerra16.

3. Gli scontenti della globalizzazione e i cambiamenti geopolitici

La globalizzazione ha indubbiamente prodotto benefici, ma anche effetti indesiderati, che non sempre sono stati ben compresi o affrontati in modo adeguato dai governi e dalle istituzioni internazionali.

Se da un lato l'apertura al commercio estero ha migliorato le condizioni di vita nelle economie emergenti e ridotto le disuguaglianze di reddito tra i paesi, dall'altro lato ha spesso contribuito ad ampliare le disuguaglianze all'interno degli Stati.

In mancanza di riforme in settori come l'istruzione, la sanità e la protezione sociale, nelle economie avanzate la globalizzazione e la delocalizzazione produttiva hanno concorso a frenare la dinamica dei redditi dei lavoratori impiegati nelle mansioni meno qualificate e peggio retribuite, ma anche di molti appartenenti alla classe media.

Molti paesi a basso reddito - soprattutto nell'Africa subsahariana - sono rimasti intrappolati in condizioni di povertà estrema e di alto debito, nonostante i progressi economici garantiti dalla partecipazione all'economia globale e gli aiuti ricevuti dalle banche multilaterali di sviluppo17 e dai paesi avanzati.

A livello globale, oltre 700 milioni di persone soffrono tuttora per la carenza di cibo e acqua, mentre un numero ancora maggiore non ha accesso a un'adeguata assistenza medica18. Quasi 700 milioni di individui vivono senza elettricità, e 2,3 miliardi di persone utilizzano per cucinare combustibili e tecnologie dannose per la salute e inquinanti19. Circa 250 milioni di bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni sono esclusi dall'istruzione20; le disuguaglianze di genere sono gravi21.

Inoltre, l'aumento del peso economico delle economie emergenti non è stato accompagnato da un corrispondente progresso delle libertà politiche. Anche per questa ragione, i principali paesi hanno mostrato riluttanza a rivedere la governance delle istituzioni internazionali per conferire rappresentanza alle nuove potenze economiche, generando insoddisfazione tra queste ultime.

Per l'insieme di questi fattori, la globalizzazione è oggi percepita da molti, a torto o a ragione22, come un progetto elitario, alimentando malcontento tra ampie fasce della popolazione. La crisi finanziaria del 2007-08 ha ridotto ulteriormente la fiducia nelle classi dirigenti, indebolendo il modello di governance globale fondato sul libero scambio, sull'integrazione economica, sul ruolo delle istituzioni finanziarie internazionali e sulla gestione delle divergenze nei contesti sovranazionali.

Lo scenario mondiale sta ora evolvendo verso un sistema multipolare e frammentato, attraversato da nazionalismi e protezionismi, con la competizione tra blocchi contrapposti di paesi che alimenta nuove tensioni geopolitiche.

Sul piano economico, queste tensioni si sono manifestate in dispute commerciali tra Stati Uniti e Cina, nella Brexit e nel crescente rifiuto da parte dei governi di consentire acquisizioni di imprese nazionali da parte di investitori stranieri. Il commercio globale si sta frammentando e viene sempre più utilizzato a fini strategici, soprattutto nella competizione per il dominio tecnologico. Nei prossimi anni, è previsto un aumento del protezionismo, alimentato dalle politiche degli Stati Uniti.

Contemporaneamente, si assiste a un drammatico aumento dei conflitti bellici, che ora coinvolgono anche l'Europa.

In tale contesto emergono segnali di rifiuto di principi internazionali condivisi e, talvolta, una visione delle regole della democrazia come una fonte di inefficienza nella competizione globale23. Ciò solleva gravi preoccupazioni per il futuro delle relazioni internazionali.

4. Quali politiche economiche per la pace?

La priorità deve essere preservare un'economia mondiale aperta agli scambi internazionali. Recidere i legami economici e commerciali comporterebbe una significativa perdita di benessere per la popolazione mondiale, indebolendo ulteriormente l'assetto multilaterale che ha sorretto lo sviluppo globale dal secondo dopoguerra, con effetti che finirebbero per travalicare i confini dell'economia e della finanza. Non mi soffermerò su questi aspetti, che ho trattato altrove24.

Tuttavia, è necessario correggere gli squilibri emersi nel tempo, al fine di evitare che le privazioni e le frustrazioni alimentino tensioni e conflitti.

Per raggiungere questi obiettivi, occorre agire su più fronti, a livello sia nazionale sia internazionale. Mi limito qui a pochi spunti, senza pretesa di completezza.

Il primo intervento riguarda il contrasto alle disuguaglianze, sia nei paesi poveri sia in quelli avanzati25. Ridurre i divari di reddito e di opportunità è fondamentale non solo per costruire una società più giusta ed equa, ma anche per garantire stabilità sociale. Inoltre, è un prerequisito per lo sviluppo: se una parte significativa della popolazione è esclusa dalle opportunità economiche, l'intera economia ne risente.

Un ulteriore ambito di intervento è il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione. Un accesso equo a questi servizi è necessario per interrompere il ciclo della povertà e creare una forza lavoro qualificata e produttiva, capace di adattarsi ai cambiamenti del mercato e di avviare attività economiche. Investire nell'istruzione dei giovani, indipendentemente dalle loro condizioni iniziali, significa non lasciare indietro nessuno e valorizzare appieno il potenziale umano disponibile.

Va poi rafforzata la protezione sociale e garantito l'accesso a servizi sanitari efficienti. Questi strumenti consentono alle persone di affrontare periodi difficili senza ricadere nella povertà, facilitando la loro partecipazione attiva al mercato del lavoro e contribuendo ad aumentare la coesione sociale e la stabilità economica.

A livello internazionale, una priorità è la gestione del debito estero dei paesi più poveri26, che ha raggiunto i 1.100 miliardi di dollari27.

Oggi, come quarant'anni fa, è urgente riflettere sui meccanismi per alleviare l'onere di tale debito, che in molti paesi ostacola gli investimenti produttivi e frena lo sviluppo28.

Tuttavia, a differenza di allora, le iniziative in corso29 sono rese più complicate dalla presenza di nuovi creditori rilevanti, come la Cina, e dalle attuali tensioni geopolitiche. Accelerarle sarebbe un passo concreto verso soluzioni in grado di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni interessate.

Ma gli interventi necessari non si fermano qui. È fondamentale adottare politiche di sostegno allo sviluppo, anche per contrastare la spinta che le condizioni di povertà estrema esercitano sui flussi migratori, rendendoli difficilmente controllabili; investire nella gestione di questi flussi, al fine di sostenere le economie dei paesi di origine dei migranti e di rispondere alle conseguenze del grave declino demografico nei paesi di destinazione; perseguire modelli di sviluppo sostenibili, che riducano le tensioni derivanti dall'accesso a risorse scarse, come acqua ed energia, spesso all'origine di conflitti.

Conclusioni

La globalizzazione ha indubbiamente determinato una maggiore integrazione tra paesi e creato opportunità di progresso economico e sociale in molte regioni del mondo.

Tuttavia, essa ha mostrato limiti evidenti. Le attuali tensioni commerciali e geopolitiche sono segnali di un sistema che non è riuscito a rispondere appieno alle aspettative e ai bisogni della popolazione mondiale. Ogni giorno, migliaia di persone continuano a essere stroncate dalle privazioni e dalla violenza, spesso in conflitti fratricidi che sembrano senza fine.

L'economia sembra essersi globalizzata senza una "coscienza globale".

È necessario rilanciare l'integrazione economica e la cooperazione internazionale, correggendone i difetti con politiche che promuovano uno sviluppo sostenibile e inclusivo, capace di coniugare la crescita con il superamento della povertà, con la giustizia sociale, con la difesa dell'ambiente.

La pace e la prosperità sono legate da un vincolo profondo.

La pace non è solo l'assenza di conflitti, ma la creazione di condizioni che consentano a ogni individuo di vivere una vita dignitosa, libera dalla paura e dalla povertà. Allo stesso tempo, una prosperità che non genera benessere diffuso è una prosperità effimera, che rischia di generare conflitti e instabilità.

Come disse Papa Paolo VI nell'enciclica Populorum progressio "... lo sviluppo è il nuovo nome della pace"30. Oggi queste parole ci ricordano l'urgenza di lavorare per un futuro di prosperità più giusto e pacifico.

Note

- * Ringrazio Andrea Brandolini, Patrizio Pagano, Roberto Piazza, Pietro Rizza e Girolamo Rossi per l'aiuto nella redazione e Valentina Memoli e Roberto Pisano per l'assistenza editoriale.

- 1 Gran parte dei conflitti armati in corso sono guerre civili. Tra le più cruente si segnalano le guerre in Myanmar, Sudan ed Etiopia (fonte: ACLED). La guerra in Sudan sta provocando una crisi umanitaria devastante: 25 milioni di sudanesi soffrono per mancanza di cibo; tra essi, 10 milioni hanno lasciato le proprie case e 2 milioni si sono rifugiati all'estero.

- 2 Negli anni ottanta, pur tra segnali di progresso e speranza - come il possibile avvicinamento tra le superpotenze - si registravano comunque tensioni geopolitiche, sociali ed economiche. La Guerra fredda condizionava la politica mondiale, alimentando timori di un conflitto nucleare imminente. In Medio Oriente, la guerra tra Iran e Iraq e il conflitto in Afghanistan, con l'intervento sovietico, mettevano a dura prova le relazioni internazionali. L'apartheid in Sudafrica indicava la persistenza di forme di segregazione razziale che dividevano la società mondiale. In Polonia il movimento Solidarność e le tensioni politiche sotto il regime comunista rivelavano le contraddizioni interne esistenti nell'Europa orientale.

- 3 La prima enciclica in materia economica e sociale - la Rerum novarum, promulgata alla fine dell'Ottocento - non fu l'origine ma l'esito dell'impegno cattolico su questi temi. Già alla metà del secolo, in piena rivoluzione industriale, numerose erano le personalità cattoliche sollecite nell'analizzare i rischi del capitalismo industriale e del colonialismo. In quel periodo, quando esplosero i conflitti di classe e fu pubblicato Il Manifesto del partito comunista di Engels e Marx, importanti esponenti cattolici come i cardinali De Bonald a Lione, Manning a Manchester e Gibbons a Baltimora intervennero sulle storture del sistema industriale capitalistico, mentre figure come il vescovo tedesco Von Ketteler si confrontarono con i maggiori esponenti del socialismo. Economisti e sociologi cattolici - dall'italiano Giuseppe Toniolo al tedesco Carl Von Vogelsang - analizzarono i problemi del capitalismo, prospettando nuovi modelli di organizzazione del lavoro (cfr. O. Köhler, La formazione dei cattolicesimi nella società moderna, in Storia della Chiesa, vol. IX: La chiesa negli Stati moderni e i movimenti sociali 1878-1914, Milano, Jaca Book, 1982, pp. 234-239; O. de Dinechin, SJ, Rerum novarum, in "Aggiornamenti sociali", 3, 2012, pp. 258-262).

- 4 M. Schularick, intervento all'ECB Forum on Central Banking, Sintra, 2 luglio 2024.

- 5 La ricerca sull'importanza del capitale civico (in inglese social capital) per lo sviluppo economico è stata influenzata dal lavoro sull'Italia di Robert Putnam (cfr. R.D. Putnam, Making democracy work: civic traditions in modern Italy, Princeton, Princeton University Press, 1993).

- 6 Il fatto che la spesa militare non sia di per sé uno strumento di sviluppo economico non implica che essa non svolga un ruolo necessario per la difesa nazionale.

- 7 J.M. Keynes, From Keynes to Roosevelt: our recovery plan assayed, "The New York Times", 31 dicembre 1933. Si veda anche G.B. Eggertsson, Great expectations and the end of the depression, "American Economic Review", 98, 4, 2008, pp. 1476-1516.

- 8 Ad esempio il progetto Manhattan, sviluppato negli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale, ha reso possibile lo sfruttamento dell'energia nucleare. Analogamente il programma DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), avviato negli anni cinquanta, è legato alla nascita di internet. Lo sbarco sulla Luna realizzato dalla NASA negli anni sessanta ha generato progressi nei campi aeronautico e della tecnologia satellitare, come il GPS. Ma solo la spesa militare destinata alla ricerca genera benefici economici di lungo periodo (cfr. J. Antolin-Diaz e P. Surico, The long-run effects of government spending, "American Economic Review", in corso di pubblicazione).

- 9 P. Collier et al., Breaking the conflict trap. Civil war and development policy. A World Bank policy research report, Washington DC, World Bank e Oxford University Press, 2003.

- 10 Kant e Montesquieu pongono l'economia a fondamento della pace. Nella sua opera Per la pace perpetua, Kant sostiene che «lo spirito del commercio è incompatibile con la guerra» e che i rapporti economici internazionali devono essere sorretti da un «diritto internazionale […] basato su una federazione di stati liberi» (I. Kant, La pace perpetua, Milano, Feltrinelli, 2017). Montesquieu, a sua volta, afferma che «L'effet naturel du commerce est de porter à la paix» (Montesquieu, De l'esprit des lois, 1748, libro XX, capitolo II, p. 349).

- 11 La correlazione tra apertura commerciale e crescita economica nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale viene esaminata da J. Feyrer, Trade and income-Exploiting time series in geography, "American Economic Journal: Applied Economics", 11, 4, 2019, pp. 1-35; cfr. anche J.A. Frankel e D.H. Romer, Does trade cause growth?, "American Economic Review", 89, 3, 1999, pp. 379-399; D. Rodrik, One economics, many recipes: globalization, institutions, and economic growth, Princeton e Oxford, Princeton University Press, 2007; M.J. Melitz e S.J. Redding, Trade and innovation, NBER Working Paper Series, 28945, 2021.

- 12 Per approfondimenti, cfr. sul sito della UE: Dichiarazione Schuman maggio 1950 e F. Panetta, Un destino, un'economia e un diritto condivisi per l'Europa, lectio magistralis tenuta in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Giurisprudenza presso l'Università di Cassino e del Lazio meridionale, Cassino, 6 aprile 2022.

- 13 Per ulteriori dettagli, cfr. sul sito della WTO la pagina: Regional trade agreements.

- 14 L'apertura commerciale ha determinato vantaggi sia diretti sia indiretti per i paesi in via di sviluppo. I benefici diretti includono l'accesso a nuove tecnologie produttive e a nuovi mercati di sbocco. Tra gli effetti indiretti si segnalano l'aumento della concorrenza fra aziende e il conseguente miglioramento dell'efficienza produttiva domestica. L'apertura esterna ha inoltre spinto i governi a migliorare la qualità delle politiche di bilancio e monetarie (cfr. A. Chari e P.B. Henry, Learning from the doers: developing country lessons for advanced economy growth, "American Economic Review", 104, 5, 2014, pp. 260-265).

- 15 Nel 1990 la popolazione mondiale era di 5,3 miliardi di persone, il 38 per cento delle quali viveva in condizioni di povertà estrema (definita dalla Banca Mondiale come la condizione di chi vive con meno di 2,15 di dollari correnti al giorno). Se la quota di persone in povertà non si fosse ridotta, oggi - con una popolazione mondiale di 8,2 miliardi - vi sarebbero 3,1 miliardi di persone in povertà assoluta, invece se ne contano 700 milioni (cfr. Nazioni Unite, World Population Prospects: Summary of Results, New York, luglio 2024).

- 16 S. Pinker, The better angels of our nature: why violence has declined, New York, Viking, 2011.

- 17 Le banche multilaterali di sviluppo includono la Banca Mondiale e le banche regionali di sviluppo. Tra queste ultime le principali sono la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo e la Banca africana di sviluppo. In Europa sono attive la Banca europea degli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, che hanno finanziato investimenti nei paesi dell'Europa centrale e orientale dopo la caduta del Muro di Berlino.

- 18 FAO, IFAD, UNICEF, WFP e WHO, The state of food security and nutrition in the world. Financing to end hunger, food insecurity and malnutrition in all its forms, Roma, 2024. La stima del numero di persone senza un'adeguata assistenza sanitaria è complessa: secondo la Banca Mondiale e l'Organizzazione mondiale della sanità, oltre metà della popolazione mondiale (4,5 miliardi di persone) non avrebbe accesso ai servizi medici essenziali; cfr. sul sito della Banca Mondiale la pagina: Universal Health Coverage.

- 19 Per ulteriori informazioni, cfr. sul sito della Banca Mondiale la pagina: Energy.

- 20 UNESCO, 251M children and youth still out of school, despite decades of progress (UNESCO report), comunicato stampa del 31 ottobre 2024.

- 21 Molte bambine non possono andare a scuola a causa di conflitti e fragilità sociali, e nei territori in guerra la probabilità di esclusione scolastica per le ragazze è doppia rispetto ai ragazzi; cfr. UNICEF, 27 million children out of school in conflict zones, comunicato stampa del 18 settembre 2017.

- 22 Larga parte degli effetti negativi sul mercato del lavoro nelle economie avanzate è stata in realtà determinata dallo sviluppo tecnologico e dal calo dei costi di trasporto, che hanno incentivato la delocalizzazione produttiva verso i paesi emergenti. Nel dibattito comune e nella percezione di molti, tuttavia, tali effetti sono spesso attribuiti alla globalizzazione (cfr. F. Panetta, Il futuro dell'economia europea tra rischi geopolitici e frammentazione globale, lectio magistralis in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Scienze giuridiche banca e finanza presso l'Università degli Studi di Roma Tre, Roma, 23 aprile 2024). Inoltre, non tutti i paesi hanno rispettato le regole della WTO: ad esempio, lo sviluppo dell'industria in Cina ha beneficiato di sussidi pubblici che hanno messo fuori mercato imprese e lavoratori in altri paesi (cfr. Commissione europea, EU imposes duties on unfairly subsidised electric vehicles from China while discussions on price undertakings continue, comunicato stampa del 29 ottobre 2024).

- 23 Nelle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Si insinua nelle nostre opinioni pubbliche il dubbio che il potere democratico sia debole, inefficiente, lento, inadeguato a governare realtà in veloce evoluzione. O addirittura sia un fattore penalizzante nella competizione con sistemi non democratici» (intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile, Roma, 17 dicembre 2024).

- 24 F. Panetta, Il futuro dell'economia europea tra rischi geopolitici e frammentazione globale, 2024, op. cit. e F. Panetta, Sviluppi economici e politica monetaria nell'area dell'euro, intervento al 30° congresso Assiom Forex, Genova, 10 febbraio 2024.

- 25 Le diseguaglianze economiche sono costantemente all'attenzione del Magistero della Chiesa. Si vedano, tra gli altri interventi, Benedetto XVI, Lettera enciclica Caritas in veritate, 29 giugno 2009, n. 42; Francesco, Lettera enciclica Fratelli tutti, 3 ottobre 2020, n. 116.

- 26 Il tema del debito dei paesi poveri fu sollevato da Papa Giovanni Paolo II già nel 1986 nel suo discorso alle Nazioni Unite (cfr. CEI, Etica e finanza, supplemento al n. 19, Quaderni della Segreteria CEI, agosto 2000, pp. 40-42). Recentemente è stato ripreso da Papa Francesco per il Giubileo del 2025 (cfr. Francesco, Bolla di indizione del Giubileo ordinario dell'anno 2025 Spes non confundit, 9 maggio 2024, n. 16).

- 27 Il dato si riferisce al debito detenuto alla fine del 2023 dai paesi più poveri (ossia quelli che hanno accesso ai prestiti concessionali della Banca Mondiale). Il debito pubblico estero a lungo termine di questi paesi ammonta a 780 miliardi di dollari. Secondo le analisi di sostenibilità del debito condotte dall'FMI e dalla Banca Mondiale, oltre la metà dei paesi poveri è in posizione debitoria precaria (in "debt distress" o "at high risk of debt distress"); dieci anni fa tale quota era inferiore a un quarto.

- 28 Non dobbiamo ripetere l'esperienza degli anni ottanta, il cosiddetto decennio perduto nel percorso di sviluppo di molti paesi, causato dal ritardo nel riconoscere la necessità di ridurre il loro debito estero e dalle conseguenti crisi di insolvenza.

- 29 Il Common Framework for Debt Treatment, siglato dai paesi del G20 nel 2020, costituisce il principale tentativo di regolare i processi di ristrutturazione del debito dei paesi a basso reddito, ampliando la partecipazione alla governance di tali processi ai paesi non appartenenti al Club di Parigi, come la Cina. Il Global Sovereign Debt Roundtable - creato nel 2023 - comprende i creditori bilaterali ufficiali, i creditori privati e i paesi debitori, e rappresenta un utile complemento al Common Framework al fine di promuovere il dibattito sulle sfide più importanti che caratterizzano le ristrutturazioni.

- 30 Paolo VI, Lettera enciclica Populorum progressio, 26 marzo 1967, n. 87.

YouTube

YouTube  X - Banca d’Italia

X - Banca d’Italia  Linkedin

Linkedin